截图出自美剧《当我们崛起时》(When We Rise 2017)

重木丨微思客编辑、撰稿人

你想干什么就干什么,要充满勇气,不要害怕——既不要害怕活着,也不要害怕死亡。

——福柯

一

似乎许多故事都有着相似的开始,就像李敖先生多年前在北京大学讲演时提到五种人民和政府关系中的一种“翻了”:人民被惹怒,所以在找到一个鸡骨眼大的问题时就会爆发。这也就是我们常在一些政治书籍上看到的所谓“导火索”。本篇文章将讲述的故事其实开始于1969年6月27日的美国,地点位于纽约格林威治村一家叫“石墙”(Stonewall)的同志酒吧,警察像往常一样突袭临检,态度粗鲁,羞辱其中的客户,由此导致了一群年轻人(其中有跨性别者和男女同志)的抵抗,结果快速地转变成一场抗议活动,进而在之后以及接下来的几天里形成一股新生的力量。

之后人们都在分析和研究,是什么原因导致那些一直以来忍受着侮辱和歧视的同志群体在那个晚上开始反抗?有人说那天正是同志偶像朱迪嘉兰的葬礼,也有人分析是因为当时民权运动影响……但就如我在上面引用的李敖先生的观点所揭露,在人民被惹怒,忍无可忍的时候,一些小事就成了点燃火药桶的导火索。因此,1969年的石墙暴动被后来人们认定为是美国同志群体争取权利的开始。而本文主要讨论的这部由达斯汀.兰斯.布莱克和格斯.范桑特共同创造的美剧《当我们崛起时》,也正是紧随着这一历史性事件的发生而开始。这部剧根据美国同志运动史上著名的领袖人物克里夫.琼斯(Cleve Jones)的在去年出版的同名传记改编。

克里夫.琼斯(Cleve Jones 1954-)本剧即根据其同名自传改编(图片地址:)

作为本剧编剧,达斯汀.兰斯.布莱克在此时推出这部讲述从1969年石墙暴动到2015年美国全境内同志婚姻合法的同志运动史,可谓用意深刻。当我们崛起时,以故事开始时的1971年来看2015年的美国最高大法院的裁决,崛起已经成为现实,并且他们当初的众多诉求也在一点点的实现,但就像那句被同志群体引用的孙中山名言所指出的那样,革命尚未成功,而在此时甚至出现了“反革命”风潮,无论是在特朗普当选的美国,还是极右翼势力大涨的欧洲,少数族群已经获得或还在争取的权利都再次面临挑战,甚至是直接地剥夺,像特朗普政府废除对于跨性别者使用厕所问题的政策。

这种历史的钟摆回荡,甚至回摆到了那些已经应该被丢弃的过去时代,所以在特朗普就职第二天的女性大游行中,我们看到有人举着这样的标语:“I Can’t Believe I still Protest This Fxxxing Shit!”(我实在不敢相信,我依旧要来抗议这些东西)。因为她们发现自己再次站在了曾经抗议的那个地点,而抗议的内容却依旧一样。我们原本以为的历史进步,只需要一眨眼的功夫就立刻消失的无影无踪。于是,再次来过的并非什么可悲的滑稽剧,对于那些实实在在受到相关政策和言论影响的个人和群体而言,这依旧是需要顽强抵抗的悲剧。因此,我们需要再次为了自己的权利走向街头,即使这样的事情我们在十年二十年前就已经做过。

我常常说,像民主体制,它不是你设定好了,一切就高枕无忧的东西——一些人批评民主体制的角度竟然是本着在这样的体制内不能出现错误的立场。但就像聪明的英国前首相丘吉尔所说的,民主体制只不过是那一堆体制中比较不坏的一个,它依旧需要你小心维护;这是一个过程,得到的也永远只是暂时性的结果,而非像苹果熟了落在你手中的那种结果,争取个人和群体的权利也是这样一个状况。我们在十年前二十年前为在工作中的歧视抗议,并不表示就此结束了,因为直到这些年,好莱坞著名女星依旧在为男女同工同酬问题呼喊。而在当下无论是美国还是欧洲,或是那些一直以来状况比前两者都糟糕的各个国家而言,同志革命远远尚未成功。

二

我未读过克里夫的传记,所以这里的讨论也就只能以这部剧为主要内容。就像在上面我已经所指出的,这部剧主要讲述的是在石墙暴动后开始的同志运动各个阶段,在每个阶段里,编剧都以其中一段主要的历史事件作为重点描述,进而展现当时同志群体所面临的主要问题和上下求索着寻找解决方法的坚持和辛苦。

美国——不仅仅只是美国,而是整个世界——的六七十年代风起云涌,可以笼统地说是“造反年代”:从黑人民权运动,反战和平运动,妇女解放运动到同志权利运动等等,都交织混杂在一起,所以在这部剧的开始,我们就看到——主要是——女性运动内部的分裂。由写了《女性奥秘》一书的作者弗里丹创造的女性组织N.O.W.公然地排斥女同性恋,并且对有色人种也并不友好,她们所代表的是白人中产阶级女性的权益;因此出现分裂,女同性恋与有色人种女性创造出自己的组织,在洛杉矶进行活动。故事发生的地点就在这里,曾经处于四下奔波的主人公都被吸引到这个传闻是自由之地的西海岸,并再次被有意无意地推入属于他们的历史运动中。就像克里夫在2006年接受年轻人采访时所说的那样,“并不是只有我一人听到了召唤,是所有人都听到了”!按照传统的叙事,它的解释是这样的:所有时势都已成熟,就等着人们各就各位。

是时势使然,也是处于其中的一个个个人使然。在同为达斯汀.兰斯.布莱克编剧的2008年电影《米尔克》中,我们看到了克里夫.琼斯一开始并不愿意参与米尔克的运动,但存在于整个社会的偏见和压抑,甚至是迫害并不仅仅只是气氛而已,而是他们每个人可能面对的真实现状:傍晚走在街头可能被那些凶残的年轻人毒打甚至是杀害,这样的社会现实已经彻底地入侵到个人生活;逃离或许是可能的,但最终你会发现乌托邦里同样乌烟瘴气。在克里夫给一直劝他去阿姆斯特丹的斯科特的信里,他说:“现在我知道自己该做什么了……是时候该我们反击了!”这其中可能存在对于使命履行的崇高责任感,但更重要的是每个个人真实地感受到了存在与自己所生活的街区、社会和整个国家的层层敌意,这是你无法躲避的,而当躲无可躲的时候,反抗就必然是唯一的选择,于是米尔克的卡斯特罗街区成为这些同志反抗者们的根据地,由此开始了之后的故事。

达斯汀·兰斯·布莱克(Dustin Lance Black 1974-)因《米尔克》获奥斯卡最佳编剧奖(图片地址:)

三

在我看来,这部剧更像是对于整个同志群体所做的一次关于他们自身历史的通识教育。在这部剧的中途,我们会从克里夫质问当下年轻同志的那些话里看到编剧达斯汀.兰斯.布莱克的真正目的,也即在压迫之声又起,他们的权利开始面临威胁的时候,年轻一代应该尽他们的责任,而不能依旧碌碌无为。从一路斗争和反抗中走过来的克里夫对当下年轻同志对于他们权利斗争的疏离感到气氛和灰心,而当他在电视中看到那些因为加州8号提案而愤怒走上街头的年轻人时,他想起曾经的自己。或许和前辈们相比,我们的所作所为有限,但每一代人都不会在自己权利被剥夺时无动于衷。达斯汀曾经在网上批评英国歌手山姆.史密斯(Sam Smith)对于同志历史的无知。他制作这部剧,也正是为了告诉那些对于他们自身历史一无所知的年轻同志,他们如今所获得的权利,都是前辈们抛头颅洒热血在街上游行抗议,被警察殴打,被恐同者威胁甚至刺杀而亡所换来的。他们不应该轻易忘记,更不应该在此刻坐以待毙。

(图片出自美剧截图)

达斯汀的这个目的在剧中也表现的十分明显。在我看来,这是必要的。我们总是应该对自己的过去有一些基本了解,即我们是从哪里来的?塑造如今的我们这个模样不仅仅只是我们自己的努力,还有其他无数和我们一样的前辈们的努力。历史并非遥不可及的东西,他就在我们的手指边,在每个个人身上,所以对其的基本了解是必要的。而达斯汀的担忧也非突如其来,就像马尔库塞在他那本颇为睿智的书中所揭露的那样,现代(马尔库塞特指资本主义社会)社会在有意无意(马尔库塞指出是有意为之)地消灭那些异议思想和由此可能产生的革命力量。马尔库塞在这里指出的现象要比我们表面看到的更为深刻,这里存在的“消灭”不再是传统里的暴力征服,而更多的是“糖果征服”(我自造的词),即在消费主义大潮中,没有人能逃离;就像鲍德里亚指出的那样,在当下这个被广告和图片建构的“玻璃屋”中,没有人能逃出去。

传统极权主义以暴力消灭肉体来阻止异议的产生,而在这个满是商品,满是精美电器的房子和享乐中,人从根本上失去了产生异议的能力。这就好似纳粹曾在集中营里对同志所施行的脑叶切除手术般,让你彻底“瘫痪”,而你却不自知。

这一状况不仅仅出现在以美国为代表的发达资本主义国家,在作为发展中国家的中国,这一现象同样日益强盛。人们沉湎于消费与享受,被商品和影像包围,在电子科技构成的迷宫里东碰西撞……这种温水煮青蛙的手段最终将彻底消灭许多重要的神经,而成为《黑客帝国》中被母体控制作为养料的人。这是可怕的前景,但现实并非远离这一前景,而是寄居于其中。

对于过去的无感,对于历史的虚无,对于任何自己经验所不能直接感受到的事物和事件的麻木,我们成了自己感觉的奴隶,并被它束缚于井中,只看到一片天幕。这些恐慌或许有夸大的嫌疑,但却非空穴来风。因此当特朗普上台之后,人们对于年轻一代对其的反应更是担心,达斯汀在《当我们崛起时》中也表现出了他自己对此的态度。

四

在本剧中,相比于去年那部描述石墙暴动电影,达斯汀有足够的时间去讲述当时情况的复杂性,既有外界的形式复杂,更重要的是群体内部的复杂。就像一部分女权运动者和女同性恋提倡彻底排除男性,任何男性;因此两者的合作便难以进行,但很多时候他们所面临的是一样的状况。而即使同志内部也存在着不同的声音,在本剧中着重表现的就是在要求从里根到克林顿的联邦政府对于艾滋病问题重视的方法上,以克里夫.琼斯为代表的发起了纪念因艾滋病去世的人们的纪念拼布活动(NAMES Project),该计划一直是国际公认的抗艾运动标志。克里夫希望以此让人们看到,那些逝去的年轻人并不仅仅只是陌生人,那些人可能是你的邻居、同事和朋友,可能是你的子女,是你的爱人……希望由此引起人们的重视。

而与此同时,由另一位同志运动领导者和剧作家拉里.克莱默所创立的ACT UP(“艾滋病释放力量联盟”)则以颇为激进的手段给里根政府施压,让他们开始关注肆虐的艾滋病(其中一个典型抗议活动是1989年的圣帕特里克节上的抗议)。在许多年后,克莱默在接受采访时表示:“我们不再是蹩脚软弱的仙女(fairy),我们是穿着李维斯牛仔裤和靴子的男人,我们在这里,我们会发出声音,并且我们会抗争……刻薄的言辞往往能比甜言蜜语带来更多东西,愤怒是一种美好的情感,它将会带来很多东西,如果你知道该怎么做的话;‘不,他们不恨我们,他们害怕我们’!”

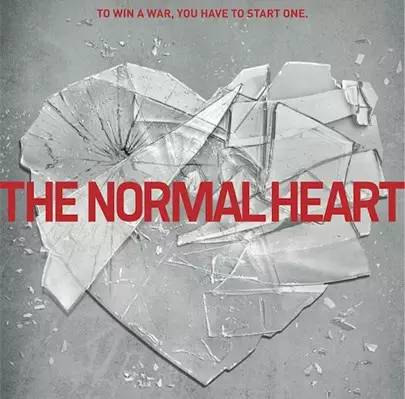

拉里.克莱默的著名戏剧作品《平常心》,讲述的便是在艾滋病肆虐时,里根政府的故意忽视,任由同志群体自生自灭;在其中,克莱默称其为“大屠杀”。从1969年到80年代的艾滋病肆虐,这个在一开始被认为是“同志癌症”(GRID同性恋免疫缺损症)的东西,因为这一早期命名就已经给了那些反同群体最大的攻击武器,尤其是宗教人士,一贯打着上帝的名义宣称这是上帝给同志群体的惩罚。有时候,打击或摧毁一个人不必是身体上的,而往往作用于心理,并且它所可能导致的破坏也会远远超过对于身体的伤害,因为后者会在时间中愈合,但前者却成了阴影,久存心中。

拉里·克莱默(Larry Kramer 1935-)《平常心》是他戏剧代表作。(图片地址:)

在剧中有这样一幕,克里夫询问一个姓索卡拉迪斯的年轻人,“你和那个诅咒了我群体一代人的恐同心理学家查尔斯.索卡拉迪斯有什么关系吗?”医学心理学家查尔斯.索卡拉迪斯曾在70年代在电视公然宣称:“如果一个人是同性恋——真正的天生的同性恋者——那么就自然而然地排除了,他们长期拥有幸福的可能性”。这一恶毒的言论不仅仅让克里夫铭记于心,而且让那个年代所有恐慌不安的年轻人都记在了心里,从而导致自我厌恶,甚至走向自杀。我们在这里需要提醒的是,作为一名医学心理学家,索卡拉迪斯不是什么普通人,他掌握着一种来自于医学科学的“真理”,这种“真理”赋予他权力,从而形成权威,因此他的言论所可能产生的影响也就可想而知。在90年代末的电影《乐队男孩》中,看似生活快乐的迈克尔最终泄露了自己作为同志、处于他内心深处的痛苦和挣扎——它来源于个人与社会矛盾的内化。而在这样的矛盾里,往往是社会力量占据上风。撕扯发生在他内心,从而造成一个人的自我排斥和厌恶,最终难以建构完整的自我。因此,通过这一点,我们或许就能理解为什么同志始终强调Proud(骄傲)这一概念。

根据福柯的研究,现代同性恋这一概念的出现完全来自于19世纪中期医学心理科学的建构。经过启蒙运动而被驱逐的宗教离开后,科学占据和接手了曾经由宗教所掌管的领域,因此同志不再是道德堕落,而变成了生理心理疾病,需要接受医学的治疗。对同志群体而言,这一转变只是变得更糟,因为科学迅速成为“新神”,并以其力量掌握了解释自然的权力,因此它们对于同志的解释也开始占据主流,而影响至今。产生于其中的homosexual这个词因此是病理化的,因而在之后的同志运动中被排斥,并以代表“快乐”的gay取而代之。

在剧中有一段历史记录,70年代的北卡罗莱纳州一个议员说:“Gay原本是个美好的词,但如今被败坏了”。而对将以崭新形象站上历史舞台的同志群体而言,gay这个词原本代表的美好涵义将在他们身上得到延续和发扬。词语本身就带着权力基因,因此争夺名词也是同志运动中的重要组成部分,如原本表示怪异和异常,用来侮辱他人的单词queer,如今也被同志群体收编,并扩展了它的涵义,让所有觉得自己非主流的个人或群体都可以使用这个词;抛弃带有强烈疾病特征的homosexual一词,同样是为了这一目的。

米歇尔.福柯的研究揭露了主流霸权的“知识-权力”建构,为少数族群理论与实践带来重大启示。(图片地址:)

对于一个群体的污名化和一系列的刻板印象、陈词滥调相结合而建构了强大的压制系统,使得处于其中的人难以逃脱。无论是传统的男性气质还是女性气质都以霸权的地位规训着处于其矩阵中的每个人,因此任何的出格都将面临强大的压制,这不仅仅对于同志群体而已,对于那些稍微不符合传统男性/女性气质的人亦是如此。

在剧中,尤其是许多女同性恋者为了避免自己被传统女性气质束缚而开始反抗,于是罗玛始终是短头发,并且很少穿裙子。在这里,她们所要面对的除了自己是同志之外,还要面对社会对于女性的歧视和压制。在美国著名艺术家朱迪.芝加哥的自传《穿越花朵》中,她详细地记录了作为一个想成为艺术家的女性在六七十年代会遭遇的重重问题。而她最终的反抗都出现在她的艺术中,大胆而骄傲地展现自己的女性经验和特质,由此抵抗和颠覆传统男权主宰的艺术界。

五

就像我反复指出的那样,达斯汀的这部剧有着自己明确的目的,首先是对于年轻一代同志群体,另一部分则是以一种颇为坚定的方式告诉当权者,他们已经崛起,所以就像70年代Helen Reddy经典的女权运动歌曲《I am Woman》中所唱的那样,“No one's Ever Gonna Keep me Down Again”。

有时候我会感到好奇,为什么有那么多人对于一个从未冒犯或伤害过他们的群体如此仇恨?这里的群体不仅仅只是同志群体,也可能是犹太人,黑人或女性群体。后来我发现,这里是存在“冒犯”的,即这些少数群体打破了主流多数人的霸权地位。白人不希望黑人夺走自己的国家,尽管他们和黑人一样都是移民(黑人被被动贩卖于此);而处于主流支配性男性气质更是难以容忍同志群体对他们这一“完美”形象的破坏……另一方面,这里还存在着“替罪羊”问题,即每当一些问题发生时,人们第一反应不是反思自己的错误,而是立刻且轻易地指责其他群体。

犹太人在二战中的受迫害便是最典型的代表,而在特朗普当选后的美国,一些学者同样把性少数群体当做替罪羊拉出来;如今,在欧美诸国,移民和难民成了新的替罪羊(于今年发现的德、法和荷兰三国,崛起的极右翼都把排斥难民、移民和外族人作为自己的重要参选政策之一)。

(图片出自美剧截图)

我们如今依旧知道且相信“天赋人权”和平等这些最基本的观念,但现实却是,这些权利从来都会因为你的种族、肤色、性别、性倾向和阶级等一系列因素而从一开始就被剥夺,所以这将是一个为自己争取权利的过程,而没有什么坐享其成。在一些国家,已经有无数前辈的努力为后人争取到了宝贵的权利:如第一第二次女权运动,如南非的抗议种族隔离运动,美国的黑人民权运动和同志运动;而在另一些国家,争取权利的形式或许和以上国家并不相同,但并非就此沉寂,人们根据自己的方式在恶法(如俄罗斯即非洲诸国)和主流传统文化的双重攻击中缓慢前进。

以美国为代表有着完善宪法体系的国家,至少在最基础的层面上为被压迫者留下了一条抗诉的道路;而对于像俄罗斯和许多非洲独裁者国家,公开抗议本身就已经危险十足。达斯汀的这部剧讲述的是美国的同志运动史,但也属于全世界的同志群体。在这里,我们似乎可以改写马克思那句著名的台词,“全世界同志联合起来!”

克里夫.琼斯从对新一代年轻人的失望到再次和他们并肩一起走上街头抗议,每一代都会有新的“克里夫”,新的“米尔克”,新的“罗玛”……这里没有绝对,就像一个群体里不可能所有人都同意某个意见一样,这才是良性发展的基础。因此,在对被消费大潮和影像淹没的新一代年轻人的失望同时,也应该留意那些在努力走出“玻璃屋”的年轻人;而更现实的情况则是,每当一个群体被压制的忍无可忍的时候,一点的火星就会引爆愤怒,而那个时候,历史重演的不仅仅只有悲剧,还有那些为自己和无数个像自己一样的同胞所奋斗的人们,他们毫不留情地站在肆虐的偏见和权力面前,像在被警察催泪弹驱散的慌乱人群中有人开始喊:“Slow Down,Turn Around,Fight Back!”一样,或是克里夫在其中喊道:“NO MORE!”因为,我们已经崛起了,不可能也不愿意再回去!

(图文编辑:Yento)

★微思客重视版权保护,本文首发于微思客,如需转载,请联系微思客团队:。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号