阅读:0

听报道

李汶龙 | 爱丁堡大学IT法博士生,微思客编辑

1问:什么是互联网治理?

关于“互联网治理”的概念在各界的争议都不大,因为在2005年信息社会世界峰会 (WSIS) 的最终报告中提出了官方的概念,为社会所接受。随后这一概念被随后的联合国互联网治理工作组 (WGIG) 所使用,一字未改。[1] 该报告的第II部分对互联网治理做了如下定义:“政府、私有部门、公民社会通过制定程序和规划来塑造互联网的演进和使用;互联网治理是指在此过程中,他们共同认可的原则、规范、规则以及决议的发展和应用。”[2] 实际上,使用“互联网”的概念来概括所治理的对象并不准确,互联网只是数字技术发展的其中一环。更准确或全面的概括应当是“信息社会”以及“信息通讯技术”。但是,国际上还是认可了使用互联网作为核心概念,主要是因为其在改变人类的沟通方式上起到了决定性的作用,如今互联网协议成为了最主要的通讯技术标准。[3]

“治理”(Governance) 一词的使用却十分考究。在2003年召开的WSIS日内瓦峰会上,关于如何解读“治理”发生了严重的分歧。[4] 很多国家的代表都将“治理”等同于“政府管理” (Government/regulation),二者仅在语义上也可以通用。但是,至少在国际的语境上,之所以没有采用“政府管理”的概念,是因为国际社会对“治理”的解读更加宽泛。详言之,参与治理的主体不仅仅政府一家,而且还包括私有部门,甚至是“公民社会” (civil society)。可见,多元主体主义 (multi-stakeholderism) 是“互联网治理”概念的核心要素之一。因此,互联网治理在理念上不等同于政府议程,而是多元主体平等协商的一个过程。治理并非政府管理,更不是管控(control)。

互联网治理词云。图片来源:Linkedin

2问:能否治理互联网?

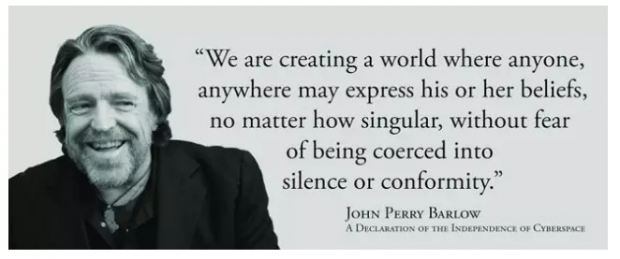

在互联网发展初期,有一种观点认为,互联网是不可被治理的。支持这种观点的最主要的学说之一是互联网例外主义 (internet exceptionalism)。[5]例外主义者认为,互联网是新生事物,其特性与已经存在的传播工具存在很大的不同。因此规制传统通讯工具的规范不适用于互联网,换言之,互联网是旧有规范的例外。关于互联网彻底不同于旧有事物的特性,在《网络独立宣言》[6]中有清晰的表述。被称之为“网络杰弗逊”的约翰·巴洛 (John Perry Barlow) 在1996年2月8日发布了这份宣言。这一天同时是美国前总统克林顿签署极富争议的《通信规范法》(Communication Decency Act) 的一天,制定这部法律主要的目的是为了规制网络色情作品。[7] 在《网络独立宣言》中,巴洛写到:“我们的成员没有躯体,因此,与你们不同,我们不能通过物质强制 (physical coercion) 来获得秩序。我们相信,我们的治理将生成于伦理、开明的利己 (enlightened self-interest) 以及共同福利。我们的成员可能分布各地,跨越你们的不同司法管辖区域。我们内部的文化世界所共同认可的惟一法律就是“黄金规则”。我们希望能够在此基础上构建我们独特的解决办法。但是我们决不接受你们试图强加给我们的解决办法。”[8]

并不是所有的人都认同这一理念,随后的几年之中,《网络独立宣言》受到了大量的批判,甚至将其作为可笑的反面教材。哥伦比亚法学院教授蒂姆·吴 (Tim Wu) 否认了网络行为不能受到物质强制的说法,他主张在互联网环境中物质性是延续存在的 (persistence of physicality)。虽然网络触不可及,但网络行为仍是由具有血肉,实际生活在世界上的真实的人来完成的。因此,现实世界中的规则仍然有效,因为规范的强制力仍然基于人对于痛苦和囚禁的恐惧和拒斥。

哈佛教授劳伦斯·赖西格 (Lawrence Lessig) 从互联网本质的角度指出了网络例外主义的“立基不稳”及其历史原因。90年代国际共产主义瓦解之后,人们随即陷入了一种狂热的自由主义和无政府主义思潮之中。届时正值互联网诞生,人们对于互联网予以了极高的政治期望。然而,对于为什么互联网不能被治理,人们却没有能够给出一个信服的理由。互联网例外主义者实际上在推崇一种“就是主义”(“Is-ism”),只是狂热地认同,却将“互联网是怎样的”与“互联网最好是怎样的”混为一谈。赖西格认为,互联网在本质上就是一个完美的控制工具(perfect tool for control)。[9]

然而,对巴洛的支持者予以最沉重一击的,恐怕并不是反对者,而是事实。之后的十几年的大量实践提供了反例,网络逐渐被制约在了一个不断强化的规范环境之中。因此,在《互联网例外主义已经死亡了吗?》一文[10],蒂姆得出了这一类型的网络例外主义基本已经严重弱化甚至死亡的结论。 实际上,无论是赖西格还是蒂姆,都指明了互联网治理发展的一个方向,那就是自由的对立面。这份宣言慷慨激昂地表述了当时的人们希望通过互联网来实现自由的渴望。蒂姆主张存在这样一种自然的倾向:任何与众不同的例外系统都最终会衰败,并且转变为某种已经存在的形式。对于互联网而言,他预测,最终会被政府或者少数寡头所统治。赖西格也看到了这样一种趋势,认为网络空间——赖西格采用的对互联网的表述——从无政府主义在朝着“1984式”完全受控的管制环境发展着,因此目前我们所能看到的、感知到的所谓“互联网自由”都会在未来被排除。赖西格主张,网络空间的“无形之手”所塑造的互联网却与最初的理念背道而驰。

“网络杰弗逊”约翰·巴洛。图片来源:EFF

3问:为什么治理互联网?

如果互联网治理不等同于管制,那么治理意味着什么?对此中西之间存在价值分歧,即便在西方文献中也存在观点分野。互联网诞生伊始,承载了人们,至少是西方人,对于自由的期许。但是在数十年的发展之中,这种直觉般的期许逐渐破灭了。

中西之间对于言论自由的价值存在根本分歧。在中国,言论自由是一个被淡化的概念,但在西方却是很多理念或行为的基础。实际上,互联网的广泛使用确实一定意义上形成了一个虚拟、开放且强大的言论空间,人们的意见和观点传播触及到全世界各个角落,个人的声音可以被得到重视。无论是Twitter带来了阿拉伯之春[11],还是中国的微博促成的网络反腐[12],都释放了巨大的民间力量,推动着社会的进步。因此,互联网成为了言论自由新的代名词,网络甚至被视为是言论自由的基础设施[13]。从用户个人福祉的角度出发,互联网作为最前沿的通讯技术,它的存在是为了自由,并且旨在促进信息的全球流动。

虽然言论自由与互联网关联甚密,但是,对网络的治理并不是出于保护言论自由;恰恰相反,互联网治理很大程度上(并非绝对)是限制言论自由的行为。站在言论自由的反面并不绝对是一件坏事。自由本非绝对价值,自由的正当性来自于不侵犯他人的自由,因而自由需要划界,这也就是治理的目的所在。在这一点上,西方和东方并不存在理念的冲突。那么,互联网治理的目的或者正当性基础如何证成?互联网治理与言论自由究竟是什么关系?中西学者就这两个问题而言众说纷纭,但可以肯定的是,在治理证成的语境下言论自由的价值是相关的,可以在这一语境下进行解读。在这里,有两点需要澄清:首先,虽然治理与互联网自由之间存在冲突,但提倡前者并不意味着对后者的否定。换言之,互联网治理是要在维系言论自由的前提之上,因此对治理手段的正当性证成就有必要置于人权的视角,作最高程度的审查。其次,互联网治理与言论自由之间的关系并不绝对是对立的。解释这一论点需要回到“管制”与“治理”的区别。二者语义背后的功能区别在于,管制是通过认为干预消除消极的因素,譬如过度言论自由所带来的危害:色情作品、盗版、仇恨言论、诽谤、数据滥用……治理包含这一层面的意思,但除此之外,还有促进积极因素的含义,比如普及信息通讯技术 (ICT) 在全球的普及等。所以,虽然互联网治理很多情况下是站在了言论自由的对立面,但二者的关系不是完全对立的,治理还包含着促进自由的含义,至少是在理念上。

治理究竟是促进还是限制言论自由?如果仅仅是在互联网的“国家治理”,或者管制的层面,那么这一问题的答案只有一个,就是限制言论自由。但是,国际语境下的治理的范围要远广于管制,在这一视野下,言论自由就与治理存在了更复杂的关系。西方文献中对此的争议很大,其中最为激烈的是就“传播权”(right to communicate)[14]或者“入网权”或“网络接入权”(right to internet access)[15]的讨论。在国际互联网治理的语境下,促进信息通讯技术的使用,普及互联网在全球的覆盖是重要的目标之一。在这一基础上,有人进而提出,是否有权去主张这些福祉?这些权利能否发展为新型的人权?不管怎样,如果这一观点成立,那么互联网治理的努力实际上与言论自由在网络环境的发展是同方向的。

中国的“治网”逻辑基础是网络安全,或者更准确而言是秩序。至少,中国的互联网治理并不是以言论自由为出发点的。一方面,中国展现出了源于其他国家展开对话合作,共同治理互联网的意愿,上海社会科学院信息研究所所长王世伟将其概括为“民主平等的全球治理观”。[16]另一方面,中国在治理互联网方面的努力仍然立基于国内,从国家的角度出发,旨在实现“努力把我国建设成为网络强国”的目标。实现网络强国的基础是信息化。这是中国决心迈向信息社会所提出的目标,认为是现代化进程的关键,并将其提到了很高的战略高度。仔细对比可以发现,很大程度上这与国际社会所呼吁的促进信息通信技术不谋而合,这是中西治理理念上的相同之处。中国的治理政策出发点是安全,并且强调网络安全和信息化的紧密关系。在“网络主权”的理念下,中国强调信息化与网络安全是“一体之两翼、驱动之双轮”[17]。将网络安全视为治理的最高目标,这是中国“治网逻辑”与西方治理思维的不同之处。

无题。图片来源:TechWeek Europe

4谁来治理互联网?

在互联网治理主体方面,中西也存在较大的理念差异。西方社会在近十几年的治理探索中已经形成了“去中心化”的多元主体格局,并且这也给国际互联网治理定下的基调。相较而言,中国在互联网治理上多提倡以政府为主导,非政府组织及民间力量的作用相对有限。

互联网例外主义者认为互联网作为新兴事物,不应也无法将既有规则适用其上,互联网处于旧有规范适用范围之外。这一观点的一个自然延伸是互联网不受政府控制。这一延伸的结果被称之为“网络无政府主义”(Cyberanrchism)。当然,这一延伸并不是绝对的,例外主义不必然得出无政府主义的结论,二者存在紧密地关联,但并不等同。可以说,很多无政府主义者支撑自己观点的论基即为例外主义。最明显的例子仍然是《网络独立宣言》。在开篇巴洛写道:“我们没有选举产生的政府,也不可能有这样的政府。所以,我们并无多于自由的权威对你发话。我们宣布,我们正在建造的全球社会空间,将自然独立于你们试图强加给我们的专制。你们没有道德上的权力来统治我们,你们也没有任何强制措施令我们有真正的理由感到恐惧……政府的正当权力来自被统治者的同意。你们既没有征求我们的同意,也没有得到我们的同意。我们不会邀请你们。你们不了解我们,也不了解我们的世界。网络世界并不处于你们的领地之内。不要把它想成一个公共建设项目,认为你们可以建造它。你们不能!它是一个自然之举,于我们集体的行动中成长。[18]”

政府在互联网治理中应当发挥怎样的角色一直是国际社会讨论的核心问题,但是与其他治理主体的角色相比,政府的角色却更加宽泛、多元且复杂,所以没有得到很好的界定。如今,几乎所有的公共政策问题都会多少受到互联网发展的影响,而政府需要对此予以回应。在2005年WSIS突尼斯峰会上所确立的多元主体治理模式是讨论政府职责和角色的大背景。概括来说,政府在这一模式中有特定的角色,确保这一模式能够持续促进互联网的发展。英国政府将各个政府的互联网治理角色归纳为以下几点:[19]

1. 通过促进言论自由、文化多样性、信息可获取性、教育和技能,使互联网用户能够更加充分的使用互联网,发挥互联网的作用,也就是对用户赋权 (empowerment of internet users);

2. 通过保障法律程序的透明,政府决定的可问责性,确保法律平等适用于网络环境和现实环境,提供公正的纠纷解决程序,保障国内的法律体系是公平且一致;

3. 为全球数字经济建立一个安全且有弹性的网络环境,促进投资和经济增长,从而实现完善的全球互联网基础设施;尤其支持发展中国家的能力建设;

4. 支持多元主体的合作模式,努力实现包容、透明的治理程序,促进其他治理主体的积极参与。

也有观点认为,网络的核心在于其开放性。所以,政府的职责是保持国际互联网开放和自由的特征,政府的首要任务就是提供开放接入 (open access) 的互联网,保障网络自由和网络法治。但是,尽管这一义务是指向国家政府层面,但互联网具有无国界的特征,所以它同时也是国际政策中要讨论的问题之一。在国际层面,多边合作促进互联网自由的保护是关键。在很多区域或国际的政府间组织中,存在很多关于促进网络自由的互联网治理决议。[20]

在西方的互联网治理理念中,非政府机构是重要的组成部分,其所倡导的多元主体主义正是避免政府一家独大的局面,虽然政府在其中也发挥着重要的角色,前文已经述及。完整地来说,互联网治理主体中的非政府成分,除了狭义上的非政府机构 (NGOs) 之外,还包括其他成分。2003年,日内瓦会议最终发布的《原则宣言》[21]中,第48段为对于多元主体主义官方正式的描述:“因特网已发展成为一个全球性公共设施,其治理应成为信息社会议程的核心问题。因特网的国际管理应是多边、透明和民主的,有政府、私营部门、民间团体和国际组织的全面参与。应确保资源的公平分配,方便所有人的接入,并确保因特网的稳定安全运行,同时考虑到多种语言的使用。”可见,政府连同公民社会、私有部门(主要指私有制企业,如互联网公司)以及学界共同构成了多元主体体系,他们作为整体诠释了多元主体主义的含义。国际电联对多元主体模式有更为详尽的描述,他们认为多元主体成员包括政府、立法者、行业、国际组织(政府间组织及非政府机构)、金融机构以及公民社会。[22] 《原则宣言》第49段对于各治理主体的治理面向作出了有益的说明[23]:“a) 与因特网有关的公共政策问题的决策权是各国的主权。对于与因特网有关的国际公共政策问题,各国拥有权利并负有责任;b) 在技术和经济领域,私营部门已经并应继续在因特网的发展中发挥重要作用;c) 民间团体亦已在因特网问题方面发挥重要作用,在社区层面尤其如此,并应继续发挥这一作用;d) 政府间组织已经并应继续在与因特网有关的公共政策问题的协调中发挥推动作用;e) 国际组织已经并应继续在与因特网有关的技术标准和相关政策的制定中发挥重要作用。”可以看到,互联网治理的每个主体都是不可缺少的一部分,它们在治理问题上各司其职,发挥着不同的作用,共同维系互联网的生存和发展。

互联网治理是一国之事,网络行为背后都是存在于特定国境内的真实的有血肉的人;网络治理又是国际事务,网络本无国界,更不可分割,对网络的治理只有建立在协商共治的基础上才有出路,单方面的治理势必会造成严重的后果,或导致互联网的割裂[24],或影响他国的网络利益。为什么会出现这样分层治理的格局?在不同层级上的互联网治理都承担什么样的角色?不同层级之间是否互相影响,它们的关系是怎样的?中西之间是否有所差异?这些都是值得讨论的问题。

从国际到国家,不同层级的互联网治理之间不是完全独立的,层级之间势必存在着连结和重叠,或是贯彻与执行,或是指引与借鉴,甚或是冲突与竞争。

2001年12月21日,联合国大会 (UN Assembly) 通过决议,欢迎国际电信联盟(ITU)的倡议,决定举办信息社会世界峰会(WSIS)。峰会首次以两阶段举行的方式,于2003年12月在瑞士日内瓦举行了第一阶段峰会;于2005年11月在突尼斯突尼斯城举行了第二阶段峰会。[25] 第一阶段的峰会通过了《日内瓦原则宣言》(Geneva Declaration of Principles)以及《日内瓦行动计划》(Geneva Plan of Action)。并且,该计划设定了要在2015年实现一半的世界人口都能够上网的目标。但是,这一计划并没有具体说明如何实现这一计划。就互联网治理的进展而言,日内瓦峰会的作用极为有限,未能在未来如何治理互联网的问题上达成一致。但是各国表示愿意持续对话,并且请求联合国秘书长建立一个多元主体的组织,即后来的联合国互联网治理工作组 (WGIG)。第二阶段的峰会于2015年在突尼斯举行,最为亮眼的莫过于国际电信联盟发布的《国际电联互联网报告2005:物联网》[26],正式提出了“物联网”的概念。而此次峰会主要旨在解决数字鸿沟和互联网国际治理两大难题。会议的焦点集中如何管理互联网上,一度争执不下,主要是因为美国无法接受由联合国管理互联网的方案。但就在临近结束时,峰会作出折中决定,将管理权交由位于美国的非营利性国际组织“互联网名称与数字地址分配机构”(ICANN),同时建立一个国际性的互联网治理论坛以加强合作,联合国互联网治理论坛就此诞生。联合国互联网治理论坛 (IGF) 成立于2006年11月,是联合国根据信息社会世界峰会的决定设立的有关互联网治理问题的开放式论坛,秘书处设在瑞士日内瓦。第一次会议于2006年在希腊雅典召开,此后每年召开一次。在性质上,IGF只是一个磋商组织,而不具有决策制定的权力,因此这一论坛没有监管的功能,也不涉及互联网的技术运营。IGF是一个多边、多元主体、民主、透明的磋商组织。[27]

ICANN在现阶段国际互联网治理处于核心位置。ICANN的全称为互联网名称与数字地址分配机构 (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 是一个非营利性的国际组织。它主要负责在全球范围内对互联网唯一标识符系统及其安全稳定的运营进行协调,包括互联网协议(IP)地址的空间分配、协议标识符的指派、通用顶级域名(gTLD)以及国家和地区顶级域名(ccTLD)系统的管理、以及根服务器系统的管理。这些服务最初主要是由互联网号码分配当局 (IANA) 提供,现在ICANN行使IANA的职能。ICANN成立于1998年,总部设于美国加州洛杉矶市。突尼斯峰会之后, ICANN与美国商务部签署合同,该组织转型成为多元主体治理组织,受到美国商务部的管理。2009年10月1日,美国商务部放弃了对ICANN的管理,ICANN逐渐演变成为一个独立的国际互联网治理组织。

互联网治理在国际层面的目标相对比较宏观,站在全人类的视角上思考如何通过科技促进人类的发展,以及如何制定公共政策来消减技术发展带来的负面作用。在21世纪初互联网治理的概念提出之时,所针对的对象主要是20世纪下半段兴起的信息通讯技术 (ICT) 逐渐地被广泛应用,尤其是在发达国家。ICT很大程度上重新塑造了现代社会,实现了所谓的数字革命 (digital revolution) [28],因而机遇与威胁伴随而来。因此,对于ICT使用的治理,是国际互联网治理的第一个着重点。根据日内瓦峰会的《行动计划》[29],实现ICT治理主要有以下几个面向:充分发挥政府和其他治理主体在促进ICT发展方面的角色;建立信息和通讯基础设施;重视信息和知识的获取(渠道);能力建设;建立使用ICT的安全体系;营造有利的环境;将ICT适用到社会各个领域,包括政府、企业、教育、医疗、就业、环境、农业、科学等;重视文化、身份和语言的多样性;突出信息社会的伦理面向;促进国际和区域的合作。

国际互联网治理还注意到了发达国家和发展中国家在使用ICT方面的差距。2004年底的统计表明,仅有3.1%的非洲人可以上网,而北美的这一数字高达55.7%。在全球60多亿人口中,约50亿人与互联网无缘,而这些人主要集中在发展中国家,特别是非洲国家。[30]由于信息技术在现代社会中的决定性作用,国际社会需要避免因为ICT的不均衡发展所导致的新数字阶级的出现,也即数字鸿沟 (digital divide)。[31]如何缩小发展中国家和发达国家在ICT使用方面的差距,如何面对数字鸿沟,是国际互联网治理的第二个着重点。

根据互联网例外主义者的观点,“互联网”和“治理”两词置于一起并不自然。原因在于,互联网的延展性使其足够区别于其他类型的通讯技术。换言之,互联网连接了整个世界,也由于它的无国界性,导致治理在一定层次上,譬如国家治理,是不可能的,也是不正当的(因为互联网属于全人类,没有任何一个国家或者群体拥有互联网)。但是,国家却又倾向于主张网络主权 (internet sovereignty),而单方面对互联网的治理势必会影响到其他国家的网络利益,这样一种治理张力的存在是很多互联网治理讨论的起点,也即多重管辖权 (multi-jurisdictionality) 的问题。

对此,很多西方学者提出了他们的观点。迈克尔·盖斯特 (Michael Geist) 认为传统的管辖路径存在缺陷,发展出了一套更为严格的法律路径,被称之为“目标测试”,涉及到对合同、技术以及供应商 (vendor knowledge) 的分析。[32]通过合同和技术建立虚拟的界限并不能解决所有的互联网管辖问题,但是这样做却更加明晰了旧理论的所指,并且增进的法律的确定性。丹·博克 (Dan Burk) 则主张,国家采用的多重管辖的管理模式是对无缝隙的互联网而言是有害的,且没有发挥协同的作用。这也引出了不同国家之间的关系问题,博克就此主张网络空间的联邦制 (Federalism in Cyberspace)。[33]对于这一新的体制,博克认为将旧理论适用在现实之中,需要充分发挥宪法在竞争性联邦体制中的缓冲作用。进而言之,联邦制能够有效运转取决于宪法能否在网络环境中继续发挥应有的作用。于此相对,拉瑞·瑞布斯坦 (Larry Ribstein) 则主张采用国际私法的“法律的选择”(‘choice of law’) 来解决多重管辖权的问题,他主张这种去中心化的进路更有效率,不同管辖权的竞争与中心化的治理模式更有优势。[34]

国际的互联网治理需要考虑全世界所有人的利益,目标相对高屋建瓴;然而,互联网的国家治理则相对更加实际,而且与国际互联网治理之间甚至存在冲突。国家互联网治理的特殊手段和目的是什么?国家互联网治理如何与国际互联网治理衔接,二者存在怎样的合作和张力?国家互联网治理与互联网的无国界特性之间的矛盾如何调节?这些是在国家层面值得讨论的难题。

英国在互联网治理问题上主张多元主体主义 (Multi-stakeholderism)。英国政府鼓励在互联网治理方面的多元主体参与,所有的利益相关方都能发挥各自所长,促进政策的制定,并且平等对话,没有隶属和“自上而下”的管控 (top-down control)。英国在公共制定政策上的开放、包容一定程度上与其参与了“开放政府伙伴关系”(Open Government Partnership, OGP) 有关。这是一个由62个国家组成的国际平台,在这里政府和公民社会共同致力于让政府变得更加公开、负责、主动。英国政府在政策制定方面会邀请不同的利益相关主体共同参与,并建立了互联网治理多元主体谘询组 (MAGIG)。[35]虽然多元主体主义在英国是被认同的价值,但是值得一提的是,MAGIG并不是这样一个理念的实例。很大程度上,MAGIG仍然是政府主导的一个非正式团体。英国政府将为英国互联网治理的公共政策做决定并为此负责。MAGIG在政策制定上很有影响力,但其本身并不是一个决策机构。政府在MAGIG中的角色基本上只是促进和支持,很多讨论的组织都不是由政府主导。

作为世界上最强大的国家,美国倾向于将互联网治理推向国际化。在2005年的突尼斯峰会上美国极力坚持其在国际互联网治理方面的主导地位,最终国际社会不得不妥协,将控制互联网的权力交由美国控制的ICANN。但在随后的几年发展之中,国际互联网治理仍然朝着包容、开放、共治的角度发展,美国的治理态度也渐渐发生变化。2009年,ICANN与美国商务部的协议终止,商务部放弃了对ICANN的监管。[36]2014年3月14日,美国商务部下的国家电信和信息管理局表达出了要将互联网域名功能移交给国际多元主体社区的意愿。[37]NTIA将请求ICANN聚集世界范围内的利益相关方,提出治理互联网域名系统 (DNS) 相关方案。但在2015年6月,美国众议院通过《通过持续监管保障域名开放性法案》 (DOTCOM) 议案延缓了这一过程。[38] 因此直到2015年9月30日,美国仍没有将互联网治理的主要职责移交给国际社会。[39] 美国互联网国家治理的政府机关是国家电信和信息管理局 (NTIA)。它美国商务部下的分支执行机构,主要负责向总统提供电信以及信息政策问题的咨询。NTIA的政策制定关注点主要包括美国扩大宽带互联网接入和使用,以及保障互联网促进创新和经济发展。

5问:如何治理互联网?

“依法治网”已经成为互联网国家治理的重要原则之一。在这里,“依法”应取“法治”(rule of law) 之意,而非“法制”(rule by law)。依法不仅仅限于有规则可依的层面,而应当至少符合法治的形式要求[40];更高层次上,治网应当旨在实现个人或社会福祉。[41] 因此,治网应以积极的价值追求为根基,避免出现武断、肆意的治理行为,破坏法治的基础。尤其是考虑到网络治理行为与公民的基本网络权利存在直接关联,治理一定要纳入法治的框架之中,如此才能够给网络空间足够的“喘息空间”(breathing space)[42],发挥其应有的社会价值。

互联网行业的活力有赖于公共政策的适度性,但中国的治理向来导致“一抓就死,一放就乱”的局面[43]。网络治理旨在绝对管控与绝对自由之间求得一有效平衡。对于互联网的治理,尤其是消极的管制,在不存在足够必要的理由时,应当谨慎克制。这一理念已经得到了市政府的认同。北京市网信办陈华处长在2015传媒发展论坛讲话中提到,网络空间治理应“有其度”[44]。在“秦火火等造谣传谣案件”出现后,北京市政协也曾建言:互联网治理不能封、堵、删。[45]这一建议十分中肯,道出了限制性行为不应滥用的原则。适度原则在我国互联网产业目前发展的阶段十分必要。

在宏观层面,在加强对实体性问题(譬如网络犯罪、诽谤、隐私、网络色情等)之外,还需要注重结构性问题。这里的结构,指的是治理结构,即治理主体之间的权力如何分配才能达到最优?赖西格将美国宪法的制定与网络空间的治理做了有趣的对比,形象地展现了问题所在。在美国立宪之处,开国者们所关心的大多数是结构性问题:关于政府的结构。他们的目的是要建立一个权力不集中的小政府。在建立了分权制衡的结构之后,才出现了《权利法案》(Bill of Rights),涉及到实体的治理问题。然而,在构建网络空间的过程中,顺序正好是颠倒的:我们所关注的大多数是实体的问题,然而网络空间的结构问题却被系统性的忽略了。而且,或许结构性的问题是跟为根本的问题;在我们探索互联网治理的路径时,需要被首先考虑。

此外,考虑到互联网的分层特点,将不同层次的互联网治理进行分类是一个有益的尝试。哈佛大学的博克曼中心与牛津互联网研究院在2005年共同发布了《渐显的互联网治理马赛克》(The Emerging Internet Governance Mosaic: Connecting the Pieces) 的报告[46]。该报告中对于所有重要的互联网治理问题分为了三类:第一类是以互联网为中心的治理问题,主要是在技术层面,涉及关键技术基础设施以及网络标准和协议的发展,以及网络运行的可靠性、适应性和持续性上。具体的问题包括:互联网或万维网的标准设定、分配网络地址 (IP address)、消息路由选择等等。第二类是以互联网用户为中心的治理问题,主要是在层面,涉及个人对互联网的使用和滥用行为,以及不同地理范围的网络管辖权问题。具体的问题包括:垃圾邮件、隐私和数据保护、网络犯罪或欺诈、网络安全、网络色情等等。我国的互联网国家治理,通常指的是这一层次的治理。最后一类是不以互联网为中心,并不涉及互联网相关的问题。但是,互联网的基础设施却影响到更广泛意义上的治理问题,而它们可能会影响到具体的互联网相关的政策。具体的例子包括:政治言论自由、网络审查、知识产权、数字鸿沟、人权、文化或语言多样性等。这一分类大致勾勒出了互联网治理的主要框架,为我们提供了一个较为宏观的治理图景。

6问:中国治理模式?

随着中国互联网产业的兴起,中国“网络强国”目标的实现指日可待。但互联网蓬勃发展不可避免地会带来发展中的政策和法律问题。相较于西方社会,中国无论是在互联网的兴起,还是在网络治理上的重视,都相对滞后。既然处于后发的位置,站在治理全球化的角度上,有两个互联网治理的理念问题值得探讨,这两个问题也从根本上影响着国家的网络治理走向。

中国的互联网治理强调国情[47],国情论是否就意味着要选择一条与众不同的治理路线?国情论是否就意味着可以直接绕过国际社会治理的经验独立进行创新?笔者认为,结合中国的政治和法律文化因素,强调我国特殊的治理环境是必要的。虽然所有国家面临的治理难题都大体相同,但具体的路径选择则需依赖于治理环境。但值得指出的是,“国情论”并不必然排斥西方社会以及国际治理的经验和主张。基于这一判断,中国的治理理念应当足够的包容、开放,和西方以及国际社会建立充分的共识,并在此基础上展开跨国的交流与合作。其次,作为“后发者”,中国应当尊重并重视西方在互联网治理问题上积累的经验和知识,在充分理解互联网治理普遍逻辑的基础之上,作出符合互联网发展规律的政策导向。在这一点上,政策的创新是基于对规律的充分认识之上,而就这一点而言,西方无疑走在我们的前面。中国应当秉持虚心的态度学习、受教。

我国在治理互联网的问题上同时提出了要实现“网络强国”的国家目标,以及与国际社会一道共同治理的国际愿景。但是,国家治理与国际治理是一种怎样的关系并没有一个清晰的界定。而这一问题很大程度上影响着我国网络治理的理念。看上去似乎二者并行不悖,但是选择不同的侧重点会导致不同的治理路径及治理效果。很显然,在治理国际化的大趋势下,过度坚持一国自己的利益和立场是不明智的。网络并无国界,网络的治理有赖于国际社会的共同努力。以“一家之言”作为核心目标无疑有损于建立国际间的共识。因此,即便是讨论国家治理问题,我们也应站在足够高的高度,从最初纯粹强调内国利益走向开放的国际协同治理。唯有这样做,才能有效地寻找到国际共同利益的根基,才能避免万维网逐渐被割裂的困境。总结而言,虽然治理行为的根基扎于国内,但是治理的视野却应予国际保持关联。

与西方社会不同,中国目前的互联网治理中,政府一直处于主导的角色。北京市网信办也强调政府“带头人”的角色,主张政府在塑造网络法治社会中起带头作用,“带头做依法治网的探索者、带头做依法办网的推动者、带头做依法上网的倡导者、带头做网络法制社会的维护者。”[48]在这样一个目前不可改变的前提下,值得讨论的是政府主导与协同共治之间的关系。一方面,政府在互联网治理方面有其特殊的角色;另一方面,政府的促进作用也是有限的,需要协同其他非政府组织一同治理互联网。因此,一方面应当发挥“带头人”的作用,引导各方充分参与到治理的讨论和协商之中。在此基础之上,明确各方治理主体的利益诉求以及能力特长,调动积极性,充分发挥各自的潜能。一个活跃的治理体系应当是政府“带头”实现的最佳效果。简言之,明晰政府治理的角色定位,确定各方主体的职责划分;分工放权应当是互联网治理的重要原则之一。北京市网信办陈华处长在讲话中曾提到,“只有把这各个方面都连接起来,我们能在同一个屋顶下讨论问题,才有可能找到更加合理的治理模式。既然称之为“网络社会”,身处网络空间的我们应该能够有类似在家的舒适感,而网络社会治理如果能让每个人能有这种感觉,那这种治理模式才是有生命力。”这是一个很贴切的比喻。

[1] Bygrave, Lee A., and Jon Bing. Internet Governance : Infrastructure and Institutions: Infrastructure and Institutions. OUP Oxford, 2009, chapter 7.

[2] TUNIS AGENDA FOR THE INFORMATION SOCIETY, WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev. 1)-E, 18 November 2005, available at<>accessed 11 December 11, 2015. See also Report of the Working Group on Internet Governance, Château de Bossey, June 2005, available at <>accessed 11 December 2015.

[3] Jovan Kurbalija, An Introduction to Internet Governance, 6th edition, available at< >accessed 11 December 2015.

[4] Id.

[5] Internet Exceptionalism: An Overview from General Constitutional Law, William & Mary Law Review, Vol.56, Issue 4, available at < >accessed 11 December 2015.

[6] John Perry Barlow, A Declaration of the Independence of Cyberspace, available at<~barlow/Declaration-Final.html>accessed 12 December 2015.

[7] Section 230 of the Communications Decency Act, The Most Important Law Protecting Internet Speech, EFF, available at <>accessed 12 December 11, 2015.

[8] 本文采用李旭、李小武的译本,译文地址:(登陆时间2015年12月9日)。

[9] Lessig, Lawrence. Code 2.0, 2006, available at <+remix/Lessig-Codev2.pdf>accessed 12 December 11, 2015.

[10] Wu, Tim. "Is Internet Exceptionalism Dead?" The Next Digital Decade-Essays on the future of the Internet (2010): 179.

[11] Twitter Revolution: How the Arab Spring Was Helped By Social Media, Policy.Mic, available at< #.kFpVjX3st>accessed 12 December 11, 2015.

[12]宋为、佘廉,《新时期我国腐败现象与网络反腐探讨》,《政治学研究》,2011年第02期。

[13] Background Paper on Freedom of Expression and Internet Regulation, Article 19, available at <>accessed 12 December 11, 2015.

[14] McIver, William, William Birdsall, and Merrilee Rasmussen. "The Internet and the right to communicate." First Monday 8.12 (2003). See also Hamelink, C., and Julia Hoffmann. "The state of the right to communicate."Global media journal 7.13 (2008): 1-16. See also Hamelink, Cees J. "Toward a Human Right to Communicate?." Canadian journal of communication 29.2 (2004).

[15] Cerf, Vinton G. "Internet access is not a human right." New York Times 4 (2012): 25-26. See also Crawford, Colin. "Cyberplace: Defining a right to Internet access through public accommodation law." Temple Law Review 76 (2003): 225-276.

[16] 王世伟:《论习近平“网络治理观”——深入学习贯彻习近平关于网络治理的重要论述》,(登陆日期:2015年12月11日)

[17]习近平的"网络观":努力建成网络强国 让发展成果惠及人民,中国共产党新闻网,(登陆日期:2015年12月11日)

[18] 本文采用李旭、李小武的译本,译文地址:(登陆时间2015年12月9日)。

[19] UK PAPER ON THE ROLES OF GOVERNMENTS IN INTERNET GOVERNANCE, Document WG-Internet-3/3-E, 28 October 2013, available at < >accessed 11 December 2011.

[20] The role of governments in protecting and furthering internet freedom, available at <>accessed 11 December 2015.

[21] WSIS, Declaration of Principles. Building the Information Society: A Global Challenge in the New Millennium (adopted 12 December 2003) (WSIS‐03/GENEVA/DOC/4‐E), available at<http:/>accessed 10 December 2015. 本宣言采用中华文本库提供的译本,文本详见(登陆日期2015年12月10日)。

[22] Supporting Multi-stakeholderism in Internet Governance, available at<>accessed 11 December 2015.

[23] WSIS, Declaration of Principles. Building the Information Society: A Global Challenge in the New Millennium (adopted 12 December 2003) (WSIS‐03/GENEVA/DOC/4‐E), available at<>accessed 10 December 2015. 本宣言采用中华文本库提供的译本,文本详见(登陆日期2015年12月10日)。

[24] The End of the Internet?——How regional networks may replace the World Wide Web, Atlantic, available at <>accessed 11 December 2015.

[25] About WSIS, ITU, available at< >accessed 11 December 2015.

[26] The Internet of Things, ITU, November 2015, available at <>accessed 12 December 2015.

[27] Bygrave, Lee A., and Jon Bing. Internet Governance : Infrastructure and Institutions: Infrastructure and Institutions. OUP Oxford, 2009, Chapter 7.

[28] Digital Revolution, Internet Archive, available at <://>accessed 11 December 2015.

[29] WSIS Plan of Action, Document WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E, 12 December 2003, available at<>accessed 12 December 2015.

[30] 信息社会世界峰会面临两大难题,南方网,(登陆日期:2015年12月11日)

(本期编辑:圆圆)

★微思客重视版权保护,本文首发于微思客,如需转载,请联系微思客团队。联系邮箱:

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号